La reina supone el elemento más válido de la colonia de abejas, por ello es muy importante vigilar no sólo su etología sino también las distintas causas, algunas de ellas patológicas, que hacen que este elemento de la colonia pierda su funcionalidad y con ello ponga en peligro la viabilidad de la unidad biológica.

Lo mencionado tiene su explicación si tenemos en cuenta que la reina es el único elemento de la colonia que tiene los órganos sexuales bien desarrollados y que después del acoplamiento puede poner huevos fecundados de los que nacen obreras y bajo distintas circunstancias huevos sin fecundar que darán como resultado zánganos.

Por todo ello es evidente que toda la colonia puede ser afectada e incluso morir si su reina tiene defectos en su organismo o si enferma.

Existen varias enfermedades infecciosas, trastornos del metabolismo, malformaciones o anomalías hereditarias, que apenas se manifiestan en sus descendientes. Muchas de estas manifestaciones tienen en común de que influyen de forma negativa sobre la puesta de la reina e incluso la hacen imposible.

Consideramos necesario su conocimiento, tanto para el apicultor como para el técnico, pues sirven de base para una toma de decisiones en el caso de insuficiente desarrollo de la colonia y discernir si la causa está en la reina o hay que buscarla en otro lugar.

Describiremos algunas de las enfermedades más importantes y anomalías de la reina.

Es uno de los trastornos más frecuentes en la actividad de reproducción de la reina, es decir, la incapacidad ya sea parcial, ya sea total de producir descendientes hembras.

Varias son las causas de este trastorno:

-Falta de acoplamiento. Cuando las reinas que tienen que hacer las salidas para acoplarse a los zánganos no pueden hacerlo, por distintas circunstancias, éstas no fecundan los huevos y aunque sean prolíficas, sólo producen zánganos.

Hay que tener en cuenta de que el hecho de aparearse hace que se mejore el desarrollo de las glándulas sexuales y la ausencia de éste no desarrollan los ovarios y en consecuencia las reinas no llegan a ser zanganeras y permanecen estériles.

Intervienen en este sentido la actividad de ciertas glándulas endocrinas (células neurosecretoras del cerebro de la reina) y la actitud de las abejas que cuidan a la reina que influyen en los vuelos de orientación y acoplamientos.

-Inseminación insuficiente. El número de espermatozoides para que la espermateca se llene es de 5/6 millones y ésta carga alcanza para fecundar los huevos durante 4/5 años.

Ahora bien, si por distintas circunstancias la carga espermática es menor, la reserva se agota pronto y la puesta es vacilante y discontinua para finalizar con una puesta zanganera y un cese total de la misma.

-Puesta de una reina vieja. Parecido comportamiento tienen las reinas viejas aunque se hayan acoplado correctamente. A los cuatro año de vida la puesta, tan uniforme hasta la fecha se mezcla con puesta zanganera. La causa es la inviabilidad de los espermatozoides que pierden la movilidad y toman la forma de anillo y no, como se ha creído, por la edad de la reina y al agotamiento de los ovarios.

La degeneración amiloide del epitelio de la espermateca podría tener efecto negativo sobre los espermatozoides, conduciendo a su degeneración.

-Reina zanganera por enfermedad. Se produce por enfermedad de la reina que nada tiene que ver con el acoplamiento. Es característica de esta enfermedad el hecho de que las reinas, que no han tenido problemas con el acoplamiento, empiezan a poner crías de obrera y de zángano en celdillas de obrera.

Al final predominan las crías zanganeras. Muchas de estas reinas cesan la puesta. Examinada la espermateca se ha observado que los espermatozoides no están agrupados, como es normal, sino que están arrollados formando “el esperma en forma de anillo”.

Exámenes profundos han concluido que se trata de una enfermedad especial de la reina, que además de la espermateca ataca también otros órganos y probablemente es provocada por un virus.

En este caso el acoplamiento natural se ha realizado correctamente y los espermatozoides primero llenan la vagina y los oviductos antes de llegar a la espermateca. Normalmente sobran muchos espermatozoides que se quedan en estas estructuras y algunas veces este sobrante se transforma en tapones rígidos, que permanentemente impiden la puesta.

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN

Todos las enfermedades que afectan a los órganos sexuales de la reina, tienen efecto negativo sobre la puesta. Esto no sólo es válido para las enfermedades infecciosas o parasitarias sino también para ciertos trastornos del de metabolismo, que tienen como consecuencia la degeneración de los ovarios.

Como ejemplo del primer grupo vale la melanosis parasitaria o melanosis H provocada por un microorganismo levuriforme. Los ovarios presentan focos muy típicos, tuberculiformes de color pardonegro o negro.

Las reinas afectadas cesan al cabo de pocos días la puesta y se vuelven estériles.

Una enfermedad parecida a la anterior es la melanosis B que afecta sobre todo a reinas jóvenes. El agente productor es una bacteria flagelada del tipo coli, que provoca en los ovarios focos de infección de color negro, pero de otra forma.

La enfermedad aparece poco tiempo después del acoplamiento o poco después de iniciada la puesta.

Es frecuente cuando en la inseminación instrumental no se han seguido las normas de estricta esterilidad.

La ovarotrofobia se caracteriza por la degeneración muy rápida de las células germinativas de las ovariolas, los ovocitos y las células nutritivas, con reabsorción de los productos de la degeneración. Esta atrofia provoca la hipertrofia del cuerpo adiposo y un notable incremento de la cantidad de hemolinfa.

El agente causal se desconoce con exactitud y podría tratarse de una infección viral o de un trastorno del metabolismo provocado por las secreciones internas.

ENFERMEDADES INTESTINALES

Nosemosis. Es la enfermedad intestinal más frecuente en todos los elementos de la colmena. Causada por el microsporidio Nosema apis Zander, presenta las mismas características en la reina que en las abejas obreras.

En las reinas, debido al trastorno metabólico provocado por la enfermedad, los ovarios se ven afectados y su degeneración vuelve estériles a las reinas.

Cálculos en las heces. La formación de cálculos o enterolitis en el saco rectal de la reina influyen de forma negativa en su puesta.

Los cálculos en la reina se componen sobre todo de ácido úrico y provocan, casi siempre una aglomeración de excrementos, que no sólo dificultan la puesta sino también presionan los tractos sexuales que impiden a la reina realizar la oviposición.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Acarapisosis. Al igual que en las abejas obreras, la enfermedad producida por Acarapis woodi ataca también a la reina y fundamentalmente, si no mueren, representa una fuente de infestación para toda la colonia.

ANOMALÍAS Y MALFORMACIONES

En las abejas, como en todos los seres vivos, existen desviaciones muy diversas de lo normal y de acuerdo con su grado se denominan anomalías o malformaciones. Estas desviaciones de lo normal pueden deberse a causas genéticas o inducidas por el medio ambiente.

A pesar de que tanto las anomalías como las malformaciones, salvo excepciones, carecen de importancia en la práctica apícola es bueno conocerlas y tenerlas en cuenta para un mejor desarrollo de la apicultura y una mejora en el proceso de la herencia ligado a la cría de reinas.

Las reinas enanas, son las que se crían en periodos de escasez y que apenas alcanzan el tamaño de una abeja obrera. Sus órganos de reproducción son tan pequeños que no cumplen su función y las reinas no se acoplan y permanecen estériles.

Su presencia, no conocida, puede ser la causa del rechazo de forma continuada por la colonia en la introducción de nuevas reinas.

Otros factores, como la temperatura, la humedad o el nivel de oxígeno, influyen sobre el futuro de las reinas que en ese momento se están criando. Las realeras enfriadas de forma transitoria, hacen que las reinas nazcan con las alas truncadas. Este truncamiento se puede también deber a una mutación.

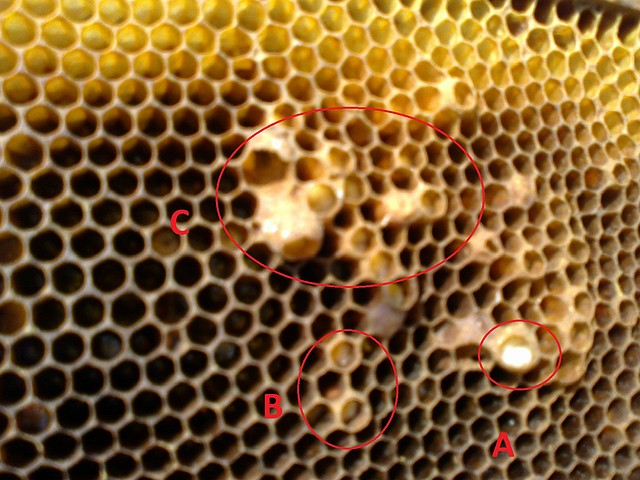

En otras anomalías intervienen crecimientos independientes y no coordinados de estructuras de la reproducción. Dan como resultado una falta de conexión entre los ovarios y los oviductos.

En estos casos el acoplamiento es posible pero no lo es la oviposición.

Caso menos frecuente es la hipoplasia de los ovarios, con el resto de las estructuras con un desarrollo normal. La deformación de éstos se debe a una degeneración precoz de las células germinativas de los mismos.

Una nueva alteración es el ginandromorfismo que presentan los individuos de la colonia en cuya estructura interna y externa coexisten características masculinas y femeninas. No se saben las causas y su presentación es anecdótica. De igual forma se puede hablar del ciclopismo. En este caso no sólo tenemos alteración en los ojos (los ojos se unen en uno sólo), sino también están alterados el cerebro, los ganglios y otros órganos. Si bien se trata de causas genéticas no debemos olvidar que en animales superiores se presenta estos problemas por falta de oxígeno durante el desarrollo.

Zánganos albinos, larvas que no llegan a término, crías atrofiadas, son otras anomalías que se presentan con una incidencia muy escasa.

Todas estas alteraciones y anomalías no causan muchos problemas en el desarrollo de la explotación apícola, sin embargo su conocimiento favorece la profesionalidad del apicultor y puede mejorar de forma importante la cría de reinas.

.png)